Inhalt

2.1 Mobile Technologien und Risikolerner in der Medienpädagogik – Überblick über Hauptakteure und thematische Schwerpunkte

2.1.1 Mobile Technologien, insbesondere das Handy, in der deutschen Medienpädagogik

Das Thema Mobile Technologien, insbesondere das Handy, ist seit etwa 2005 Teil der Diskussion innerhalb der deutschen Medienpädagogik. Die jährlichen Studien zu Jugend-Information-Medien (JIM-Studien) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs) berichteten in der Publikationsreihe, dass in 2003 nur 86 % der Jugendlichen ein Handy hatten (Feierabend & Klingler, 2004a, S. 51), in 2004 und 2005 hatten bereits 90 % bis 92 % ein Handy (2004b, S. 53; 2005, S. 48).

Eine der ersten umfangreichen Veröffentlichungen zum Thema Jugendliche und Handy war das Heft „Handys im Jugendalltag“ der Zeitschrift „merz – medien+erziehung“ (Heft 3, 2005), herausgegeben vom JFF, dem Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Das Heft widmet sich der Frage, was Jugendliche mit Handys machen, wie Handys in den Alltag Jugendlicher und in den familiären Alltag eingebunden sind, wie Jugendliche zum Handy stehen und zur besonderen Sprache der Kurzmitteilungen (SMS). Behandelt werden ebenfalls Aspekte zum Jugendschutz sowie wirtschaftlichen Perspektiven zum Handy. Das Heft entstand zu einer Zeit, als sich herauskristallisierte, dass Kinder meist beim Übergang in die fünfte Klasse, am Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1, von ihren Eltern ein Handy geschenkt bekommen, um wegen der meist größeren räumlichen Distanz zur neuen Schule erreichbar zu sein (Ehler, 2005a, S. 10). Gleichzeitig war zu beobachten, dass nun auch einige Grundschüler Handys hatten (ebenda). Karin Ehler stellt in diesem Heft das Handy vor allem als Schuldenfalle heraus und erklärt in diesem Bereich den pädagogischen Handlungsbedarf (Ehler, 2005b, S. 36).

Das Institut für Medienpädagogik JFF in München und der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) in Baden-Baden veranstalteten im Jahr 2006 verschiedene Informationsveranstaltungen und Fachforen, um einen genaueren Blick auf das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen zum Handy zu werfen und über die Risiken, die im Handygebrauch stecken, zu informieren (Demmler, 2006). Das Info-Set des mpfs wurde durch ein neues Beratungsangebot für Eltern zum Thema Handy, das Themenheft „Handy & Co.“, erweitert und Claus J. Tully präsentierte sein Positionspapier auf der Pressekonferenz am 16. Mai 2006 zur Fachtagung „Handys im Alltag von Kindern und Jugendlichen“ (Tully, 2006). Im Rahmen dieser Pressekonferenz machten Wolfgang Mack und Ulrike Wagner vom JFF darauf aufmerksam, dass den Jungen bei dieser Betrachtung besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte (Mack, 2005; Wagner & Kirchhoff, 2005). Zentral ist dabei, dass das Handy in Lage ist, Dateien zu speichern, sie wiederzugeben und sich mit anderen Handys und dem Internet zu verbinden. Die Gefahr, in finanzielle Notlage zu geraten, entsteht beim Download von Klingeltönen, Musik und Spielen sowie beim Telefonieren, beim Senden von SMS und beim Senden von Videos und Bildern. Mit der Möglichkeit, Videos mit dem Handy selbst aufzunehmen, zu tauschen und zu speichern, konnte man beobachten, wie Inhalte auf den Handys der Schüler auftauchten, die pornografische Darstellungen und Gewaltdarstellungen enthielten und somit jugendschutzrelevant sind (Demmler & Wagner, 2006; Rathgeb, 2006). Diesen Stand fassten dann die beiden Bücher „Handy – Eine Herausforderung für die Pädagogik“ (Anfang, Demmler, Ertelt, & Schmidt, 2006; Demmler & Wagner, 2006) und „Slapping, Bullying, Snuffing”‘ (Grimm & Rhein, 2007) – mit besonderem Bezug zu Gewaltvideos auf Handys – zusammen.

Die Medienpädagogik steckte also in Bezug auf Kinder und Jugendliche und deren Handynutzung im Wesentlichen folgende drei Problemfelder ab:

-

Kinder und Jugendliche können sich durch das Telefonieren, das Schreiben von SMS und den Download von Klingeltönen und MMS finanziell verschulden.

-

Handys, die Videos aufnehmen und abspielen können bzw. diese durch verschiedene Netzwerkfunktionen verbreiten können, stellen ein Novum dar, das Erwachsene vor eine gewisse Ratlosigkeit stellt und einen Beratungsbedarf erzeugt.

-

Kinder und Jugendliche können an Gewaltvideos herankommen, diese verbreiten und selbst produzieren. Hierbei stehen hauptsächlich Jungen im Verdacht, eine besondere Affinität zu Gewaltvideos zu haben und damit besonders gefährdet zu sein.

2.1.2 Risikolerner in der deutschen Medienpädagogik

In den letzten 10 Jahren haben sich in der deutschen Medienpädagogik im Wesentlichen drei zentrale Figuren unmittelbar und auf breiter Ebene mit jugendlichen Risikogruppen beschäftigt und diese im Kontext des hier eingeführten Begriffes der Risikolerner eingeordnet. Das sind Prof. Dr. Horst Niesyto von der Abteilung Medienpädagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Prof. Dr. Nadia Kutscher vom Fachbereich Sozialwesen an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Aachen und Ulrike Wagner vom JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in München.

Aus der Schweiz ist zudem Prof. Dr. Heinz Moser von der Abteilung Unterrichtsprozesse und Medienpädagogik der Pädagogischen Hochschule Zürich von hoher Relevanz. Er beschäftigt sich im Bereich der Medienpädagogik mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Aus Österreich ist Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink vom Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg zu nennen, die sich mit der Mediensozialisation sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Österreich beschäftigt.

Mit der Studie „Medienpädagogik und soziokulturelle Unterschiede“, gefördert durch den Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs), legte Horst Niesyto (2000) vor etwa 10 Jahren eine Expertenbefragung in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor mit dem Ziel, „bisherige Erfahrungen von medienpädagogischen Angeboten und Projekten mit Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen zu erheben und auszuwerten und für eine konzeptionelle Weiterentwicklung fruchtbar zu machen“ (Niesyto, 2000, S. 6). Mit Verweis auf Studien zur Lesesozialisation, zur Fernsehnutzung und zur Internetnutzung stellt Niesyto heraus, dass die Medienwelten der Kinder und Jugendlichen aus sozialen und bildungsmäßigen Problemlagen und speziell der Jugendlichen an der Hauptschule besonderer medienpädagogischer Aufmerksamkeit bedürfen (ebenda).

Nadia Kutscher u. a. legten in 2009 die durch die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) geförderte Studie „Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen“ vor (Kutscher, Klein, Lojewski, & Schäfer, 2009). Die Studie hat die aktive Medienarbeit mit sozial benachteiligten Jugendlichen und die Qualifizierung von pädagogischem Personal hinsichtlich der Medienkompetenz der Jugendlichen im Blick. Die Zielgruppe „benachteiligte Kinder und Jugendliche“ entwickeln die Autoren aus der Wissenskluft-Hypothese (Digital Divide), die darauf verweist, „dass sich Bildungsungleichheiten […] über die Mediennutzung (im Hinblick auf mediale Präferenzen und Nutzungsweisen) in Form von medial bedingten Wissensklüften fortsetzen“ (ebenda, S. 17). In der Studie bedeutet dies die Konzentration auf die Schüler der Hauptschule.

Auch die Studie von Ulrike Wagner vom JFF mit dem Titel „Medienhandeln in Hauptschulmilieus“ untersucht zentral die Mediennutzung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern. Diese Gruppe Heranwachsender bildet den Kern der Risikogruppe der Bildungsbenachteiligten. Eine systematische Untersuchung der Mediennutzung dieser Risikogruppe „erweitert den Blick auf Kompetenzbereiche dieser Heranwachsenden, die sich der schulischen Leistungsbeurteilung entziehen, und sie fokussiert auf die Fähigkeiten und Handlungsroutinen, die diese Heranwachsenden im Umgang mit diesen Medien entwickeln und damit auf die Ausgangsbedingungen, die die Heranwachsenden für Bildungsprozesse mitbringen“ (Wagner, 2008, S. 21).

Die Ergebnisse dieser Studien werden in Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden präsentiert. Für die Frage nach Risikolernern und deren Mustern der Nutzung mobiler Technologien bleibt festzuhalten, dass es bislang die Gruppe der Hauptschüler ist, die von sozialer und bildungsmäßiger Benachteiligung betroffen ist und derer sich die Medienpädagogik systematisch gewidmet hat.

Neben diesen unmittelbaren Zugängen der Medienpädagogik zu jugendlichen Risikogruppen und Gruppen mit expliziter sozialer Benachteiligung ordnet Ben Bachmair (2002; 2003) exemplarisch die Schul- und Lesekarriere des 11-jährigen türkischen Jungen Erkan in das theoretische Dreieck aus sozialen Strukturen, Handlungskompetenz und kultureller Praxis ein und legt in seinem zweiteiligen Beitrag unter der Überschrift „Kulturelle Ressourcen“ konzeptionell den Grundstein für die von der London Mobile Learning Group (LMLG) ab 2006 / 2007 sogenannte Sozio-kulturelle Ökologie des Mobilen Lernens (siehe Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden).

Der 11-jährige türkische Junge Erkan lebt in Deutschland und besucht die Grundschule. Erkans Lesekarriere ist erwartungsgemäß weit entfernt von den Anforderungen, die Schule üblicherweise stellt. Dennoch gelingt es Erkan, außerhalb der Schule im intimen Dialog mit dem Vater die komplexen Ergebnislisten der Formel-1-Übertragung im Fernsehen zu verbalisieren und für sich und seinen Vater sinnvoll zu versprachlichen. Bachmair geht es dabei um die Lesekompetenz im Sinne der PISA-Studien, die Kinder und Jugendliche im Alltagsleben erwerben, indem sie sich reflexiv mit diskontinuierlichen Textsorten wie Ergebnislisten einer Formel-1-Übertragung beschäftigten, woraus Chancen für Medienbildung entstehen.

Das Thema dieser beiden Texte liegt nicht im zentralen Fokus dieser Arbeit. Bedeutsam sind sie aber, wenn es darum geht, Erkan als jugendlichen Jungen mit Migrationshintergrund analytisch und als prototypischen Vertreter für eine der Kerngruppen der Risikolerner zu erfassen und zu beschreiben. Die wesentliche Bedeutung liegt aber auch in der praktisch-analytischen Anwendung der Sozio-kulturellen Ökologie auf Erkans Alltagsleben und auf seine Mediennutzungsmuster. Dabei ordnet Ben Bachmair den Grundschüler Erkan anhand der PISA-Studien in die entsprechende sozialstrukturelle Lage innerhalb der Gesellschaft ein und zeigt die Verbindung zwischen der alltäglichen Mediennutzung und der damit zusammenhängenden und entstehenden Lesekompetenz als Handlungskompetenz auf. Dabei wird deutlich, dass Erkan an dieser Stelle im Alltagsleben etwas gelingt, das es gilt, im schulischen Alltag aufzugreifen, zu fördern und im Idealfall zu zertifizieren.

Es werden weitere Studien und Projekte, die das theoretische Dreieck der Sozio-kulturellen Ökologie als Grundlage verwenden, nötig sein, um dessen Anbindung und Verbindungslinien zu verdeutlichen und um letztlich die Bedeutung der aktuellen Transformation der Medienlandschaft und der Massenkommunikation, die mit dem mobilen Lernen einhergeht, zu beschreiben.

2.2 Lerner in riskanten Gemengelagen – Erste Annahmen und Zugänge zu Risikolernern

Im April 2001 veröffentlichte das deutsche PISA-Konsortium die Ergebnisse der internationalen Schulleistungsstudie der OECD in Bezug auf 15-jährige Schüler in Deutschland (Deutsches PISA-Konsortium, 2001a). Das Ergebnis war besorgniserregend bis schockierend: 20 % bis 25 % der 15-jährigen Jugendlichen erreichen nicht die basalen Anforderungen in der Lesekompetenz. Als zentrale Risikogruppe, also diejenigen Schüler, die nicht die erforderlichen Leistungen im PISA-Leistungstest erbringen konnten, identifizierte die Studie besonders Jungen, insbesondere mit Migrationshintergrund, sowie allgemein Hauptschüler. Somit hat die PISA-Studie eine recht greifbare und eindeutige Gruppe von Schülern identifiziert, die auch für diese Arbeit hohe Relevanz hat.

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Alltags- und Lebensbewältigung jugendlicher Jungen und die Frage nach den Medienbildungschancen, die in den Nutzungsmustern mobiler Technologien stecken. Eine der leitenden Fragen dabei ist, wie Jungen in riskanten Kulturen das Handy nutzen, um ihren Alltag und ihre Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Was gelingt ihnen dabei und wobei brauchen sie medienpädagogische Unterstützung und Förderung? Letztlich und im Idealfall sollte den Risikolernern die Handynutzung im Alltag etwas nützen, um mit einer Grundqualifikation wie z. B. dem qualifizierten Hauptschulabschluss die Pflichtschuljahre zu beenden. Im Mittelpunkt der Arbeit sind Jungen im Jugendalter, die in der Lesekompetenz der PISA-Studie 2000 am schlechtesten abschnitten, von Medienverwahrlosung bedroht sind, sich selbst riskant gefährden und prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen entgegenblicken.

Mit der von PISA definierten Risikogruppe als Ausgangspunkt soll auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen nach Begriffen und Konzepten von Risikogruppen gesucht werden. Die Frage dabei ist, welche Risikogruppen andere Disziplinen, wie die Soziologie oder die Psychologie, insbesondere die pädagogische Psychologie, identifizieren und beschreiben, die für diese Arbeit relevant sein könnten. Der disziplinäre Ursprung der PISA-Studie sind die Bildungssoziologie und die empirische Bildungsforschung. Sie hat damit methodologisch und bezogen auf die Arbeitsbereiche der Autoren Nähe zur Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie.

Mit dem ersten Überblick über das Forschungsfeld und nach der explorativen Sichtung erster Literatur bietet die Soziologie die meisten Bezüge, wenn es darum geht, einerseits nach Risikogruppen in der Schule und andererseits auch nach Risikogruppen in Bezug auf Mediennutzung und Lebenswelt zu suchen. Die Soziologie bietet die gut erarbeiteten Konzepte „soziale Ungleichheit“ und „soziale Exklusion“ an, die auf der Suche nach einer „neuen Unterschicht“ naheliegend und erklärungsmächtig scheinen. Generell scheint das Feld der Sozialstrukturanalyse sehr geeignet, um diese „neue Unterschicht“ zu entdecken und zu beschreiben. Eine der Annahmen ist hier, dass es einen Zusammenhang zwischen einer „neuen Unterschicht“, den Risikogruppen, die PISA beschreibt, und möglicherweise weiteren gefährdeten Gruppen Jugendlicher gibt. Der Medien- und Sozialisationsforscher Lothar Mikos von der Universität Potsdam gibt dabei einen entscheidenden Hinweis darauf, dass es nicht nur um individuell scheiternde Menschen geht. Bei den Risikolernern, die auch im Zusammenhang mit einer „neuen Unterschicht“ gesehen werden müssen, geht es um eine „kulturelle Haltung“ (E. Engel & DPA, 2006), das heißt, dass es möglicherweise bei der Unterschicht – oder in der Übertragung bei den Risikolernern – um einen ganzen Lebensstil geht. „Die so genannte Unterschicht grenze sich mental selbst aus, indem sie gesellschaftlich erwünschte Haltungen wie Flexibilität, Mobilität, Wissenshunger oder Multimedia-Begeisterung nicht annehme“ (ebenda).

Der Ausgangspunkt der Arbeit, wie oben beschrieben, liegt in der Beschreibung eines Phänomens mit dem Kern, dass es scheinbar eine Gruppe Jugendlicher gibt, die einerseits große Schwierigkeiten mit Institutionen wie der Schule haben und andererseits auffällige Mediennutzungsmuster haben. So scheint dabei die finanzielle Lage der Jugendlichen eine mehrschichtige Rolle zu spielen. Die Jugendlichen und/oder deren Familien geben für den Lebensunterhalt scheinbar recht wenig Geld aus, andererseits ist ihre medientechnische Ausstattung zu Hause recht gut. Sie haben Fernseher in ihren Zimmern, besitzen Handys und nutzen Computer. Auf der Seite der Institutionen gibt es Jugendliche, die sich scheinbar gegen Schule stellen, in ihr nicht zurechtkommen, schlechte Noten erzielen und schlimmstenfalls ohne einen qualifizierten Abschluss die Hauptschule verlassen.

Um diese Jugendlichen als Gruppe zu verstehen, ist es nötig, sie zu benennen. An diesem Punkt noch unklar, ob die Gruppe derjenigen, die in der Schule Probleme haben, eine andere ist als die Jugendlichen deren Mediennutzungsmuster auffällig sind. Ebenso ist unklar, in welchem Verhältnis diese Gruppen zueinander stehen.

Die alltagstheoretische Debatte und öffentliche Diskurse legen teilweise nahe, dass bestimmte Mediennutzungsmuster wie häufiges und langes Fernsehen oder das Spielen von sogenannten Killerspielen bestimmte negative Folgen für Kinder und Jugendliche haben. 1 Andererseits gibt es öffentliche Diskurse, die darüber berichten, welch geringe Aussichten Jugendliche bei der Suche eines Ausbildungsplatzes haben, wenn sie von einer Hauptschule kommen. Noch geringer scheinen demnach die Chancen auf eine Ausbildung bzw. einen Job, wenn sie keinen qualifizierten Abschluss haben. Die längerfristigen Folgen einer solchen Entwicklung kann man dann an der Diskussion um einen Fachkräftemangel, die die Industrie führt, erahnen. Der Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad und den Chancen auf eine berufliche Zukunft liegt damit auf der Hand. Die Jugendlichen scheinen aus mehreren unterschiedlichen Gesichtspunkten in einer schwierigen bis riskanten Gemengelage zu stecken. Markant ist dabei, dass es um die Jugendlichen herum und in ihrer Entwicklung diverse Risiken gibt, denen sie ausgesetzt sind. Um diese Gruppen Jugendlicher zu fassen, ist es aus dieser Perspektive sinnvoll, von „Risikogruppen“ zu sprechen, insofern aus der öffentlichen Debatte auch hervorgeht, dass es keinesfalls um alle Jugendlichen geht. Da viele Jugendliche recht erfolgreich sind, kann man die Gruppen, die besonders von Risiken bedroht sind, einschränken, sie zahlenmäßig erfassen und beschreiben.

In einer pädagogischen Debatte rücken Kinder und Jugendliche, die eine Unterstützung in ihrer Entwicklung nötig haben oder Hilfe bedürfen, in den Mittelpunkt. Wenn nun aber von einer Risikogruppe die Rede ist, wird die Bedrohung durch Risiken in den Fokus gehoben. Alle pädagogischen Bemühungen konzentrieren sich auf die Bewältigung der Risiken. Was aber möglicherweise bei dieser Perspek tive– der Einstufung als „Risikogruppe” –unklar bleibt, ist das Selbstverständnis der Jugendlichen. In der konkreten Arbeit mit Jugendlichen ist es möglicherweise sinnvoll, diesen Begriff zu vermeiden. In einer eher theoretischen und empirischen Betrachtung scheint es dagegen sinnvoll, die Zielgruppe der Betrachtung so direkt wie möglich mit einem Begriff zu benennen, der die Gruppe auch inhaltlich zu beschreiben vermag. In einer wissenschaftlichen Betrachtung soll der Begriff der „Risikogruppe“ die Jugendlichen auf keinen Fall bewerten, sie abwerten oder sie gar stigmatisieren. Es gilt, die Risiken heutiger Jugendlicher systematisch zu betrachten und aufzudecken, um sie dann bearbeiten zu können.

Diese Risikogruppe Jugendlicher, die in der Schule Schwierigkeiten hat und für die es möglicherweise am wichtigsten ist, einen qualifizierten Schulabschluss zu erwerben, soll mit dem Begriff der „Risikolerner“ gefasst werden. So verwendet z. B. der Berliner Professor für Wirtschaftspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin Jürgen van Buer diesen Begriff, um ausgehend von den Ergebnissen der PISA-Studien Forderungen für die Umgestaltung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher zu formulieren. 2

Der Sender TV Berlin stellte zu diesem Thema ein Video mit dem Titel „Berufliche Integration von Jugendlichen“ am 1. November 2007 online (tv-berlin, 2007) und beschrieb es unter anderem mit dem Stichwort „Risikolerner“. Das Video beschreibt das Modellprojekt des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik der Humboldt-Universität zu Berlin mit den Worten:

„Dass Bildung über Zukunft entscheidet, weiss [sic] heute jedes Kind. Sollte man meinen – die Realität sieht anders aus: Fast 25 Prozent aller Jugendlichen eines Jahrgangs gelten als sogenannte ‚Risikolerner‘. Sie verlassen die Schule ohne oder nur mit einem einfachen Hauptschulabschluss. Seit 1998 gibt es in Berlin das Modellprojekt der sogenannten modularen dualen Qualifizierungsmassnahme [sic]. Das Ziel ist, Sorgenkinder auf diese Weise doch noch zu einem Abschluss zu bringen.“ (ebenda)

Auch die Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung verwendet in ihrem Positionspapier „Kompetenzorientierung, Bildungsstandards und fremdsprachliches Lernen – Herausforderungen an die Fremdsprachenforschung“ vom Oktober 2008 ausgehend von den Ergebnissen der PISA-Studien den Begriff der Risikolerner:

„Durch Kompetenzorientierung und Bildungsstandards soll schulisches Lernen nachhaltig gefördert und verbessert, die Zahl der Risikolerner reduziert und das Gefälle an Bildungschancen zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland vermindert werden.“ (Vorstand und Beirat der DGFF, 2008, S. 1)

Wiederum mit Bezug auf die Ergebnisse der PISA-Studien benennt die Website medien+bildung.com gGmbH, unter Verantwortung von Katja Friedrich, Risikolerner als Kernzielgruppe von Projekten, die Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Handy als Lernressource zu verwenden. Dies soll vor allem dadurch erreicht werden, dass die Schule das Handy als Brücke zur Alltagswelt der Jugendlichen aufgreift:

„Wie die PISA-Studien zeigen, verliert die Schule vor allem bei Jungen der Unterschicht und aus Migranten-Familien die Möglichkeiten, sie erfolgreich zum Lernen in der Schule anzuleiten, obwohl diese Schüler im Alltag mit Medien und im Rahmen von Unterhaltung sehr wohl informell lernen. Für diese Gruppe der Risiko-Lerner aber auch für schulisch erfolgreiche Kinder und Jugendlichen [sic] bietet sich das Handy als Kommunikationsbrücke zwischen informellem Alltagslernen und dem Lernen an, das der Lehrplan vorgibt.“ (Bachmair & medien+bildung.com, 2009)

Hierzu sei angemerkt, dass die Website medien+bildung von Prof. Dr. Ben Bachmair informiert und unterstützt wird. Daher ist eine deutliche Nähe zur Arbeit der London Mobile Learning Group (LMLG) erkennbar.

Der Begriff Risikolerner umfasst also die Risikogruppen, die die PISA-Studien formulieren, und er fokussiert die Jugendlichen als Lerner, die aufgrund ihres Alters in Schule oder Ausbildung eingebunden sind. Der Begriff fokussiert dabei auch, dass Lernen für Jugendliche und für den Entwicklungsabschnitt Jugend die prägnanteste und bedeutendste – weil schulisch-qualifikatorische – Form der Aneignung von Welt ist. Die Diskussion konzentriert sich also auf Jugendliche, die in ihrer Schulzeit bzw. Schulpflicht sind oder die sich in Ausbildung befinden. Kennzeichnend für dieses Jugendalter ist die Schule, die sie zu Lernern macht. Andererseits ist das Lernen an dieser Stelle auch Kennzeichen dieses Jugendalters allgemein. Die Jugendlichen, die von dieser Arbeit betrachtet werden, stehen also einer Gemengelage aus verschiedenen Risiken gegenüber und sind andererseits Lerner, die in der Schule einen gewissen Erfolg haben müssen, um nicht schon früh in ihrem Berufsleben von staatlicher Unterstützung leben zu müssen. Sie sind also insofern Risikolerner mit einer gewissen Distanz zur Schule, zum Unterricht, zum Lerninhalt, der unterrichtet wird, oder zum System Schule. Aus diesem Blickwinkel scheint es damit möglich, unabhängig von Schulformen und Schultypen, Regionen und Altersgruppen Risikolerner zu betrachten bzw. entsprechende Strukturen aufzudecken.

2.2.1 Ausgangspunkt: Distanz zur Schule

Innerhalb der Gruppe der Jugendlichen gibt es besondere Risikogruppen, die eine problematische Schullaufbahn haben. Die große Zahl von etwa 8 % der Jugendlichen in Deutschland, die nach Beendigung der Hauptschule über keinen Schulabschluss verfügen (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 88), macht dabei die Bedeutung der Schullaufbahn deutlich. Aber nicht nur generell auf die Laufbahn bezogen, sondern auch innerhalb der Schule und während des Unterrichts spüren Lehrer, dass es einige Schüler gibt, die weniger gut in das System schulischer Erziehung passen oder sich nicht einpassen wollen. Lehrer sprechen von zeitlich verminderten Aufmerksamkeitsspannen, Schüler könnten sich nicht mehr auf den Unterricht und nicht mehr gezielt auf Aufgaben konzentrieren usw. Hierzu sei lediglich eine kurze Google-Suche mit dem Suchbegriff „Aufmerksamkeitsspanne“ 3 angeregt. Auch hier werden verschiedene neue Medien wie das Internet oder das Handy dafür verantwortlich gemacht, dass eine vormals längere Zeit der gezielten Aufmerksamkeit nun zugunsten anderer Dinge verkürzt wird und dem klassischen schulischen Lernen dadurch zu wenig Aufmerksamkeit übrigbleibt.

Um zu vermeiden, dass Schüler die Schule schwänzen, wurde in einigen deutschen Bundesländern die Polizei beauftragt, junge Menschen, die sich zu Schulzeiten in der Stadt außerhalb der Schule bewegen, in die Schule zurückzubringen. So heißt es z. B. in einem entsprechenden Bericht auf der Website des hessischen Rundfunks, dass es Ziel sei, „Bildungsdefizite zu verhindern und kriminelle Karrieren erst gar nicht entstehen zu lassen“ (roro, 2005). Die Polizei würde demnach „notorische Schulschwänzer“ und „Schulverweigerer“, die mehr als 10 Tage die Schule unentschuldigt nicht mehr besucht haben oder zwischen 8 und 13 Uhr außerhalb der Schule aufgegriffen werden und als Schulschwänzer bereits bei der Schulbehörde gemeldet sind, in die Schule zurückbringen. Andere Bundesländer wie Berlin, Hamburg und Bayern verfahren ähnlich, und es bleibt fraglich, ob eine solche „Quasi-Kriminalisierung“ die Distanz der Schüler zur Schule verringern kann.

Die Distanz zur Schule ist ein eher alltagsgeleitetes Konzept der Beziehung der Risikolerner zur Schule. Dieses Konzept geht davon aus, dass Schule bzw. Unterricht und Lernen für Risikolerner keineswegs im Zentrum der Lebenswelt steht. Mit Blick auf Schulschwänzer geht z. B. eine Pressemeldung der Pressestelle des Ministeriums für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Holstein 4 davon aus, dass Schulschwänzer eine immer größer werdende Distanz zur Schule bekämen, wenn es nicht gelänge, sie wieder zurückzuholen.

In der Perspektive der Schulforschung wird dieses Konzept wissenschaftlich untermauert und bestätigt von Helmut Fend. In seinem Buch „Neue Theorie der Schule“ (2008) macht er deutlich, dass mit steigender autoritärer Kontrolle und Regulierung durch Lehrer das Selbstvertrauen der SchülerInnen gemindert, die Angst der SchülerInnen vor den Lehrkräften bestärkt und unterschwelliger Widerstand und Gegenaggression eher gefördert werden (Fend, 2008, S. 111), was sie in eine „emotionale Distanz zur Schule“ führt (ebenda, S. 68).

2.2.1.1 Risikolerner in der Perspektive Schulwechsler und Schulschwänzer

Risikolerner kommen prinzipiell in allen Schulformen vor. Die Risikolerner, die in den PISA-Studien (siehe Kapitel ) schlecht abgeschnitten haben, findet man in der Hauptschule, in der Realschule und im Gymnasium wieder. Auch die Schüler, die zuvor mit „Distanz zur Schule“ beschrieben wurden, haben keinen spezifischen Schulartenbezug. Ziel ist es aber, Risikolerner zahlenmäßig genauer zu bestimmen sowie möglichst als Lebensstil zu erfassen und zu beschreiben, wozu es nötig scheint, auf der soziologisch-strukturanalytischen Ebene gesellschaftliche Muster auszumachen und in ihnen Risikolerner wiederzuentdecken.

Schulmüde Schüler und Schulschwänzer

Der Ansatz, dass Schüler eine gewisse, nicht zu unterschätzende Distanz zur Schule haben, legt die Betrachtung derjenigen nahe, die schulmüde sind oder der Schule physisch fern bleiben und den Unterricht schwänzen. Dieser Abschnitt ordnet einige Begriffe, die die Distanz zur Schule emotional oder physisch ausdrücken, und versucht, diese Begriffe in Bezug auf die Fragestellung und die systematische Suche nach Risikolernern zu ordnen. Das Ordnungskriterium hierfür ist die Nähe zur Schule bzw. das graduelle Sich-Entfernen von der Schule durch die Schüler, wobei der Begriff ’schulmüde‘ eine größere Nähe bzw. geringere Distanz zur Schule beinhaltet, weitere Entfernung drücken Begriffe wie ’schulfern‘ und ‚Schulverweigerung‘ bis hin zu ‚Schulschwänzer‘ aus, die unter dem Oberbegriff „Schulabsentismus“ gefasst werden können. Schülergruppen, die man unter den Begriffen „marginalisiert“ oder „NEET – Not in Education, Employment or Training” führt, werden in Kapitel besprochen. Sie sind Risikolerner, die sich bereits weitgehend vom Bildungssystem verabschiedet haben und insofern bereits außerhalb von Schule stehen.

Die Diskussion um Schulmüdigkeit und Schulverweigerung ist bereits seit einigen Jahren Thema von Integrationsprojekten vor allem im Rahmen der Sozialpädagogik. So fand z. B. am 26. / 27. September 1995 in Bonn unter der Leitung des Landschaftsverbands Rheinland (Landesjugendamt) der Kongress „Schule: statt Pflicht – Flucht“ statt. Das Thema Schulverweigerung wurde in diesem Fall ausgehend von der Jugendsozialarbeit und den Beratungsstellen des NRW-Landesjugendplanprogramms „Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf“ (Landschaftsverband Rheinland, 1996, S. 3) bearbeitet. Diese Beratungsstellen „wenden sich seit vielen Jahren an Schülerinnen und Schüler, die aus dem Regelschulsystem herausfallen“ (ebenda). Weiteren Anstoß zu diesem Kongress gaben sechs Modellversuche mit jeweils acht Schülern, „die zum Teil schon zwei bis drei Jahre der Schule fernbleiben“ (ebenda), mit dem Ziel, weitere Projekte und Ergebnisse aus anderen Projekten im Bundesgebiet zu sammeln. Schon für diese Veranstaltung galt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Hauptschule und Schulmüdigkeit gibt:

„Hinzu kommt, dass die Hauptschule die Zielgruppe der schulmüden Schülerinnen und Schüler integrieren soll, die zwar noch schulpflichtig sind, für die jedoch aufgrund meist chronifizierter Mißerfolgskarrieren kaum noch positive Schulaussichten bestehen.“ (Landschaftsverband Rheinland, 1996, S. 12)

Hieran wird deutlich, dass schulmüde Jugendliche noch in das Bildungssystem integriert sind und aus pädagogischer Sicht der Hauptschule der wesentliche Handlungsauftrag zukommt. Diese Dokumentation definiert Schulverweigerung über die relative Häufigkeit an Fehltagen eines Schülers pro Schuljahr. So fehlten etwa ein Viertel aller Hauptschüler zehn oder mehr Tage im Jahr mit der Tendenz, dass die Schüler dem Unterricht umso häufiger fernblieben, je älter sie waren und in je höheren Klassenstufen sie waren.

Ein weiteres wesentliches Projekt, das sich mit der Thematik auseinandersetzt, ist das „Projekt: Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Das Ziel des Projektes ist, sich „mit den Ursachen und den Folgen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung“ auseinanderzusetzen und „Informationen über Ansätze, Strategien und Methoden zur Prävention von Schulabbrüchen und Ausbildungslosigkeit zusammenzustellen und so aufzubereiten, dass sie von Politik und Praxis für wirksame Verbesserungen im schulischen Alltag genutzt werden können“ (Hofmann-Lun, 2009). Diesem und dem Landesjugendplanprogramm aus Nordrhein-Westfalen ist gemeinsam, dass sie die Hauptschule in den Blick nehmen, am Übergang vom Schulleben in das Berufsleben, mit dem Ziel, dass Jugendliche wenigstens einen qualifizierten Hauptschulabschuss erlangen, um damit bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, und das Risiko der Arbeitslosigkeit dadurch verringert wird.

Anzeichen von Schulmüdigkeit

Als Anzeichen von Schulmüdigkeit beschreibt Andrea Michel (2005, S. 14ff) im Rahmen des DJI-Projekts folgende Indikatoren:

-

Leistungsveränderungen: „Leistungsveränderungen […], die sich die Lehrkraft nicht erklären kann“.

-

Fehlzeiten: „Sowohl unentschuldigte als auch entschuldigte Fehltage müssen genau zur Kenntnis genommen werden, auch z. B. gehäufte Verspätungen, Fehlen in einzelnen Fächern bzw. der ersten Stunde oder entschuldigtes Fehlen mit Attesten wechselnder Ärzte“.

-

Verhaltensweisen: „auffällige Verhaltensweisen wie Störungen des Unterrichts oder passives, zurückgezogenes Verhalten“, sich „schulischen Unterrichts entziehen oder aktiv widersetzen“.

-

Änderungen im Sozialverhalten: „(Umgang mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschüler, Verhalten im Unterricht oder auch nach Schulende) oder Arbeitsverhalten (sinkende Mitarbeit im Unterricht, Unregelmäßigkeiten und häufiges Fehlen von Hausaufgaben, Zustand der Arbeitsmaterialien)“.

-

Mangelnde Integration: „mangelnde Integration in das Klassengefüge und Probleme mit (oder Angst vor) Mitschülerinnen und Mitschülern [kann, K.R.] ein Grund für das Fernbleiben vom Unterricht sein“.

Ursachen von Schulverweigerung und Schulmüdigkeit

Das von Karlheinz Thimm, mittlerweile Professor für Soziale Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule Berlin, im Jahr 2000 als Dissertation verfasste Buch „Schulverweigerung“ gilt als erste große Zusammenfassung und Überblick zum Thema. Auch dieses Werk ist in der Perspektive der Sozialpädagogik entstanden und fokussiert im Wesentlichen Hauptschüler und Sonderschüler an der Schnittstelle zwischen Ende der Pflichtschulzeit, die es zu erfüllen gilt, und dem Berufseinstieg, der erst dann erfolgreich sein kann, wenn Schüler einen qualifizierten Hauptschulabschluss vorweisen können.

Auch die Arbeit von Heinrich Ricking wurde als Dissertation verfasst und im Jahr 2003 vorgelegt. Sie ist zeitlich teilweise parallel zur Dissertation von Karlheinz Thimm, aber im Rahmen der Erziehungswissenschaft als Metaanalyse von fast 250 einschlägigen Beiträgen aus dem englischen und deutschen Sprachraum entstanden. Diese beiden Arbeiten ergänzen sich daher als Standardwerke zum Thema Schulverweigerung und Schulabsentismus.

Hauptsächlich unter Rückbezug auf Karlheinz Thimm (2000) und Heinrich Ricking (2003) fasst Elke Schreiber (2005, S. 12ff) die Ursachen und Problemlagen für das Problem Schulverweigerung und Schulmüdigkeit zusammen:

-

Familiäre Problemlagen: „soziale Probleme im Elternhaus und sozial benachteiligte Milieus“ begünstigen „eher schulaversives Verhalten, sodass Schüler/innen aus benachteiligten Verhältnissen häufiger zu Absentismus tendieren und Schulverweigerer überdurchschnittlich stark aus sozial schwachen Familien kommen (Ricking 2003, S. 140ff)“.

-

Probleme im Bildungssystem:

-

„[D]ie schulischen Inhalte sind oftmals ‚lebensfern’“.

-

„Häufig sind die Schüler/innen dem Leistungsdruck durch Schule oder Eltern nicht gewachsen“.

-

„Problematische Gruppenkonstellationen in den Schulklassen, Ängste vor anderen Jugendlichen oder den Lehrern“.

-

„[D]ie Wahl der jeweiligen Schulform kann zu Über- bzw. Unterforderungen der Schüler/innen führen. Sogenannte Abstiegskarrieren – Durchlauf von höheren zu niederen Schultypen – sind die Folge. Dieser schulische ‚Abstieg‘ zieht sich vom Gymnasium bis zur Hauptschule durch“.

-

-

Persönlichkeitsmerkmale:

-

„Krisen im emotionalen Bereich, Kontaktschwierigkeiten, mangelnde Frustrationstoleranz, (Versagens-)Ängste, Minderwertigkeitsprobleme“.

-

„Angst vor anderen Jugendlichen, vor den Eltern und Lehrern, vor der Zukunft, fehlenden Perspektiven, unsicheren Ausbildungs- und Beschäftigungschancen“.

-

Für die aktuelle Betrachtung und für die Suche nach Risikolernern bleibt festzuhalten, dass in der Forschung von Thimm und Ricking großes pädagogisches Potenzial für die Förderung der Risikolerner steckt. Einschränkend muss man feststellen, dass sich Schulverweigerung nicht auf eine bestimmte soziale Gruppe beschränken lasst: „Schulabsentismus kommt nach Analyse der einschlägigen Befunde in allen sozialen Schichten und familiären Konstellationen vor“. (Ricking, 2003, S. 141)

Ricking benennt an dieser Stelle jedoch die Tendenz, dass „Schüler aus benachteiligten Verhältnissen der Unterschicht häufiger zu Absentismus tendieren“ (ebenda) und es einen Zusammenhang zwischen dem „Schulbesuchsverhalten“ und „subkulturellen Sozialisationsformen“ gibt (ebenda).

Andere Risikolerner: Hochbegabte Underachiever

Einer der Forschungsschwerpunkte der Schweizer Professorin für Erziehungswissenschaft Margrit Stamm ist der Zusammenhang zwischen Schulabsentismus und Hochbegabung. Sie stützt sich mit dem Begriff Schulabsentismus auf die Arbeiten von Thimm und Ricking und ergänzt diese durch die Forschung zu Hochbegabung und Underachievement. Nach einer Längsschnittstudie mit 366 Jugendlichen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein konnte Stamm zwei wesentliche Schülertypen identifizieren:

-

„Die Blaumacher sind Jugendliche mit hohem intellektuellem Profil, bei denen Schulabsentismus eher ein strukturelles, die Schul- und Unterrichtsqualität, vor allem jedoch auch die eigenen ausserschulischen Aktivitäten tangierendes Problem darstellt.“ (Stamm, 2005, S. 13)

-

„[D]ie Distanzierten, die aufgrund ihrer deutlichen Schulaversion und ihrer häufig gebrochenen Schulbiographien zwar zu der in der Fachdiskussion prominent vertretenen Risikogruppe schulabsenter Jugendlicher gehören, im Zusammenhang mit überdurchschnittlicher Begabung bis anhin jedoch kaum beachtet worden sind.“ (ebenda)

Für die Gruppe der Distanzierten stellt Stamm fest, dass diese bereits früh ihre Schulkarriere mit hohen Fehlzeiten begonnen haben und damit ein deutlicher „Leistungsabfall einher ging“ (ebenda). Sie fallen daher in der Schule nicht mehr durch gute Noten auf und dürften daher eher durchschnittliche Schulabschlussquoten und -abschlüsse erreichen. Festzuhalten bleibt auch, dass Schule in deutlicher Konkurrenz mit außerschulischen alternativen Aktivitäten steht (Ricking, 2003, S. 83; Stamm, 2005, S. 13; Thimm, 2000, S. 199ff). Hinzu kommt, dass Schulschwänzen auch ein Akt des Protestes gegen Schule sowie gegen Lehrer bzw. gegen den Unterrichtsstoff sein kann (Ricking, 2003, S. 69; Thimm, 2000, S. 87ff).

2.2.1.2 Individuenzentrierte Ansätze zu Risikolernern aus der pädagogischen Psychologie

Selbstkonzept und Fähigkeitskonzept

In Bezug auf Risikolerner gilt die Förderung eines positiven Selbstkonzepts als zentrales Ziel der pädagogischen Psychologie, vor allem in Bezug auf benachteiligte Gruppen und die von ihnen erfahrene soziale Ungleichheit. Dies betont Herbert W. Marsh, einer der bedeutendsten Vertreter der pädagogischen Psychologie, in seinem Gasteditorial für die Zeitschrift für Pädagogische Psychologie (Marsh, 2005). Dort erklärt er zur Bedeutung des Selbstkonzepts allgemein, dass Menschen mehr erreichen und bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie sich in dem, was sie machen, kompetent fühlen, selbstsicher sind und ein positives Gefühl über sich selbst haben (Marsh, 2005, S. 119). Mit Bezug auf die soziale Bezugsnormorientierung erklärt Marsh, dass negative Big-Fish-Little-Pond-Effekte dann auftreten können, wenn gleichermaßen begabte Schüler, die niedrigere akademische Selbstkonzepte haben, sich mit Schülern vergleichen, die bessere Schulnoten und höhere Selbstkonzepte haben. Gleiches gilt umgekehrt, wenn sich Schüler mit hohem akademischen Selbstkonzept mit schlechteren Schülern vergleichen. Das akademische Selbstkonzept von Schülern mit schlechteren Schulleistungen wird also gefördert, wenn sie in einer Klasse sind, deren mittleres Leistungsniveau eher niedrig ist, sodass ihr eigenes Leistungsniveau im Vergleich zu den Mitschülern dadurch angehoben wird. Im Gegensatz dazu sind Schüler mit niedrigeren Schulleistungen und -noten in Klassen mit hohem Leistungsniveau in Bezug auf ihr akademisches Selbstkonzept eher im Nachteil (ebenda).

Lernmotivation

In seinem Gasteditorial im Jahr 2004 zur Ausgabe 18(2) der Zeitschrift für Pädagogische Psychologie fasst Manfred Hofer vier wesentliche theoretische Traditionen der Lernmotivation zusammen. In seinem Artikel geht es ihm zentral um die Frage, wie Schüler mit den Interessen für außerschulische Aktivitäten umgehen, die in Konkurrenz zum schulischen Lernen stehen. Dieser Ansatz scheint für die Betrachtung der Risikolerner nützlich zu sein, da man ihnen in der Linie der bisherigen Betrachtung einerseits eine gewisse Müdigkeit gegenüber Schule eingestehen muss und andererseits durchaus danach fragen sollte, was Risikolerner in ihrer Freizeit machen bzw. welche Erklärungsmodelle die pädagogische Psychologie hierfür bietet.

Hofers grundlegende Kritik ist, dass der Mainstream der psychologischen Motivationsforschung gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die letztlich auch schulisches Lernen verändert haben und verändern, nicht in den Blick nimmt. „Will man wissen, wie Schüler akademische Aufgaben und Freizeitinteressen vereinbaren oder darin scheitern, muss man den kulturellen Kontext, in dem sie aufwachsen, beachten.“ (Hofer, 2004, S. 79)

Den gesellschaftlichen Wandel beschreibt Hofer zunächst mit Verweis auf die Soziologie und die veränderten „sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen“ (ebenda, S. 80). Als konkrete Beispiele nennt er „Anstieg des Lebensstandards, Globalisierung, Ausbau des Dienstleistungssektors seit den 60er und 70er Jahren, Mobilität, Verstädterung und vieles mehr“ (ebenda). In der Perspektive der Psychologie fasst er diesen Wandel als „Vermehrung der Möglichkeiten“ und „Zunahme an Komplexität“ zusammen (ebenda). Den gesellschaftlichen Wandel beschreibt er auch als Wertewandel, mit dem sich der Begriff der Leistung an sich verändert hat, in Form einer „Relativierung von Leistung hin zu mehr Wohlbefinden“ (ebenda, S. 81). Dem fügt er hinzu, dass sich im Laufe der letzten 40 Jahre auch die Ausbildungszeit verlängert hat und die „in einer Wissensgesellschaft erhöhte Bedeutung von Wissen für die Berufschancen“ (ebenda) den „Konflikt zwischen Freizeit und Schule“ (ebenda) noch verschärft hat. Die Verlängerung der Ausbildungszeit bedeutet für ihn aus psychologischer Sicht, dass die „Belohnung für schulisches Engagement in Form von beruflichem Erfolg“ (ebenda) weit in der Zukunft liegt und das „Eintreffen der Belohnung […] infolge verringerter Berufschancen zudem als unsicher empfunden“ wird (ebenda). Hofer vermutet, dass dies „die ausgeprägte Gegenwartsorientierung Jugendlicher verstärken“ könnte (ebenda).

Mit der Theorie der Leistungsmotivation beschreibt Hofer den ersten der vier Grundzüge der Motivationstheorien. Zusammenfassend beschreibt er, „dass Menschen generell geneigt sind, Leistungssituationen aufzusuchen, um darin mit ihrem Handeln erfolgreich zu sein. […] Für das Erzielen der mit dem Erfolg verbundenen positiven Gefühle, Attributionen und Selbstbewertungsfolgen werden lange Arbeit und Anstrengung in Kauf genommen“ (ebenda, S. 82). Weiter wirft er der Psychologie kritisierend vor, die Wandlungen in der Gesellschaft nicht wahrgenommen zu haben und diesen Ansatz auf den Bereich der Leistung zu reduzieren, ohne mitzubedenken, dass „neben Leistungs- und Erfolgswerten solche des Wohlbefindens und der Selbstaktualisierung bedeutsam sind“ (ebenda). Solche Ansätze sollten in der Psychologie „zur Erklärung veränderter schulischer Motivation“ einbezogen werden (ebenda).

Unter der Überschrift „Flow, Tätigkeitsanreiz und Interesse“ fasst Hofer die zweite Gruppe der Motivationstheorien zusammen, die auf der Annahme basieren, dass „Menschen Situationen aufsuchen, in denen sie Freude an einer Tätigkeit oder einer Sache empfinden“ (ebenda, S. 83). Im Verhältnis zu den Theorien der Leistungsmotivation betont Hofer, dass die Interessentheorie, die als einzige eine „genuin pädagogisch-psychologische Entwicklung“ (ebenda) darstellt, in einer Zeit entstanden ist, „in der Wohlbefinden und Selbstverwirklichung von den Menschen als Werte zunehmend anerkannt wurden“ (ebenda). Der Interessentheorie gesteht er zu, dass sie erklärungsmächtig sind, um Interessen der Schüler außerhalb und in Konkurrenz zur Schule zu erklären. Er schränkt jedoch ein, dass diese Theorien nicht geeignet sind, „das Insgesamt der angestrebten Ziele“ zu beschreiben, z. B. nicht-interessengeleitetes Lernen für die Schule (ebenda).

Die dritte Gruppe der Motivationstheorien, die Hofer darstellt, sind Zieltheorien. Hofer beschreibt, dass unter Zielen Zustände zu verstehen sind, „die man erreichen, aufrechterhalten oder vermeiden will“, und Menschen mehrere Ziele „in unterschiedlichen Lebensbereichen“ gleichzeitig – „von momentanen Anliegen bis zu Lebenszielen“ – verfolgen können (ebenda, S. 83). Nachdem Hofer für die pädagogische Psychologie konstatiert, dass diese die Zieltheorie bislang kaum verfolgt hat, formuliert er für Risikolerner relevante Forschungsfragen, z. B.: „Wie stark fühlen sich Schüler an verschiedene Ziele gebunden (commitment)? Wie reagieren wohlbefindensorientierte Schüler auf Misserfolg? Wie gehen Schüler mit Zielkonflikten um?“ (ebenda, S. 84). Relevant könnte hierbei die Frage nach Zielkonflikten sein, die laut Hofer „mit herabgesetzter Handlungseffizienz und reduziertem Wohlbefinden“ einhergeht (ebenda).

„Ziele, die nicht in konkreten Handlungsschritten ausformuliert werden, beeinträchtigen die Effizienz. Menschen, die sich langfristige Ziele setzen und diese planvoll verfolgen, scheinen mit ihrem Leben zufriedener zu sein und sich wohler zu fühlen als Personen, die sich vorwiegend mit gegenwärtigen Tätigkeiten auseinandersetzen“. (ebenda)

Fazit und Kritik

Die individuenzentrierten Ansätze der pädagogischen Psychologie erfreuen sich vor allem in der schulischen Pädagogik großer Beliebtheit. Dort dienen sie, wie z. B. in den PISA-Studien, der Leistungsmessung und der Vorhersage akademischer Leistungsentwicklung. Doch selbst die hier unvollständige und lediglich kursorische Betrachtung der Themenfelder macht deutlich, dass die Frage nach der Schulform in den Hintergrund tritt. So macht es für die Diagnostik und die Förderung scheinbar keinen Unterschied, ob Kinder und Jugendliche an der Hauptschule oder dem Gymnasium lernen. Im Gegenteil: Bei der Durchsicht der Themen und Artikel scheint das Gymnasium neben der Grundschule sogar bevorzugtes Forschungsfeld zu sein. Das Bildungssystem an sich wird ebenfalls kaum infrage gestellt. Wo noch die Sozialpädagogik feststellt, dass Schulmüdigkeit und Schulabsentismus eher ein Thema der Hauptschule ist und sich daher für das Bildungssystem an sich spezifische Probleme ergeben (siehe Kapitel ), bleibt das Bildungssystem von der pädagogischen Psychologie unhinterfragt.

Bei der Frage nach Risikolernern geht es nicht in erster Linie darum, Individuen auf eine Lernschwäche oder mangelnde Motivation zu untersuchen. Ebenso zu kurz gegriffen scheint die Frage nach Schulschwänzern und der Zählung von Fehltagen vom Unterricht.

Bislang bezieht sich sich Gruppe der Risikolerner recht deutlich auf die Hauptschule. Jedoch scheint die reine Betrachtung von Schularten ebenso zu kurz gegriffen, da eine große Zahl der Hauptschüler trotz der Risiken, die diese Schulart in sich birgt, den Sprung ins Berufsleben erfolgreich schafft und sogar im Schulsystem aufsteigen kann. Aus der Sicht der Pädagogik muss es bei der Betrachtung von Risikolernern um mehr gehen, als nur um eine Förderung von Individuen. Dies bedeutet eine Betrachtung von Risikolernern in der Logik der Sozialisation, einer Pädagogik, die nach den funktionellen Zusammenhängen und Verhältnissen zwischen Individuen, Gesellschaft, Bildungssystem usw. fragt. Dies legt grundsätzlich die starke Einbeziehung der Soziologie nahe, wie es auch schon im Ansatz im Artikel von Manfred Hofer geschehen ist, wobei er jedoch die Soziologie außen vor ließ, anstatt sie in die Psychologie systematisch zu integrieren. Lothar Böhnisch, Professor für Sozialpädagogik und Sozialisation an der TU Dresden, illustriert das Problem der Individuenzentrierung aus Sicht von Pädagogen:

„Denn Frust und Enttäuschung vieler Pädagogen und Pädagoginnen kommen ja vor allem daher, dass sie in der konkreten erzieherischen Interaktion in der Schule und der Jugendarbeit den Menschen suchen und treffen wollen, dass sie aber gleichzeitig spüren, dass [sic] sich stetig modernisierende Bildungs- und Beschäftigungssysteme ihnen diese menschliche Orientierung erschwert, wenn nicht gar zunehmend verwehrt.“(Böhnisch, 2003a, S. 260)

Lothar Böhnisch hat in seinem Buch „Pädagogische Soziologie“ (2003a) das Verhältnis zwischen Soziologie, Pädagogik und Erziehung genauer bearbeitet. In einer eher historischen Herangehensweise skizziert er das Selbstverständnis der Aufgaben der Soziologie in Bezug auf Bildung und Erziehung mit der „Analyse des Verhältnisses von Sozialstruktur, sozialer Ungleichheit, institutioneller Verfasstheit der Erziehung und der Bildungschancen, Lernbedingungen und Entwicklungsstilen“ (ebenda, S. 18). Die seiner Sicht nach in der Pädagogik vorherrschende historische Individuenzentriertheit ist eher eine „pädagogisch inspirierte Öffnung zum Individuum und seiner Emanzipation“ (ebenda). Mit der klaren Anlehnung an die und dem Ursprung in der Sozialisationstheorie Klaus Hurrelmanns, nämlich dem Prozess derEntstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich selbst als produktiver Verarbeitung innerer und äußerer Realität (Hurrelmann, 2001, S. 63),versucht Böhnisch, die Spannung zwischen Soziologie und Pädagogik zu überbrücken, indem der den Begriff der „Pädagögischen Soziologie“ einführt. So versucht Böhnisch damit, „die vorfindbaren Vergesellschaftungsformen von Kindheit, Jugend und Erziehung von unterschiedlichen soziologischen Zugängen her so zu beleuchten, dass die Möglichkeiten pädagogischer Gestaltung thematisierbar werden“ (Böhnisch, 2003a, S. 21).

Das Problem der individuenzentrierten Ansätze bzw. der Biografisierung wie sie in der Psychologie und in weiten Teilen der Pädagogik vorherrscht, muss jedoch noch schärfer diskutiert werden. So entsteht der Eindruck, dass Lernen und schulischer Erfolg allein von den Individuen abhängig sind. Das schließt ihre Motivation, ihre Disposition, ihr Selbstkonzept und ihre Willensorientierung ein. Letztlich wird damit aber auch jegliches Scheitern, Misserfolg und nicht erreichte Schulabschlüsse der Kinder und Jugendlichen auf sie selbst übertragen und ihnen dafür selbst die Verantwortung überlassen (Schweizer, 2007, S. 464). Bereits im Jahr 1988 hat H elmut Heid in folgendem viel zitierten Satz das Problem der Individualisierung schulischer Leistung problematisiert und bereits damals die Einbeziehung gesellschaftlicher Kontexte gefordert:

„Die Tatsache, daß die Forderung nach Chancengleichheit fast nur auf Personen bezogen, also an die subjektive Seite des Zusammenhangs ‚adressiert‘ wird, durch den eine Chance definiert ist, begünstigt den Eindruck, es hänge allein von diesen Individuen ab, ob und wieweit sie diese Chance nützen. Dies wiederum begründet die Annahme, es könne nur an individuellen, persönlichen Defiziten oder Defekten liegen, wenn jemand seine Chance nicht wahrnimmt oder nicht wahrzunehmen vermag. Nicht die gesellschaftlichen Kriterien, Gründe, Bedingungen und Prozesse der Erzeugung von Ungleichheit, sondern deren Opfer werden als Problem dargestellt. […] Jedes individuelle Aufstiegsbemühen impliziert ein geradezu quantifizierbares Risiko des Scheiterns.“ (Heid, 1988, S. 9f)

Biografische und individuenzentrierte Ansätze allein sind demnach kaum in der Lage, die gesellschaftliche Dynamik der sozialen Ungleichheit bzw. die Forderung nach Chancengleichheit zu beschreiben. Für den Bereich der Medienkompetenzförderung warnen Kutscher u. a. (2009, S. 17) ebenfalls davor, „die Verantwortung für den Erwerb von Medienkompetenz und für medienvermittelte Bildungsprozesse allein dem Subjekt zuzuschreiben und gesel lschaftliche Benachteiligungsstrukturen zu vernachlässigen“. Um also eine Diskussion zu vermeiden, die die Defizite individueller Jugendlicher in den Vordergrund stellt, scheint es nötig, alltägliche Aneignungspraxen der Jugendlichen, im hiesigen Fall die Aneignung alltäglicher Medien zu betonen. Dazu gehört, Medien als Kulturgüter und damit als Ressourcen für Persönlichkeitsentwicklung und Medienbildung zu betrachten, und dies aus einer gesellschaftlichen Perspektive, die den Blick für soziale Benachteiligung und soziale Ungleichheit öffnet (ebenda; Niesyto, 2010).

2.2.2 Der Diskurs um soziale Benachteiligung, Digital Divide und soziale Ungleichheit – Ein Versuch der Systematisierung

2.2.2.1 Soziale Benachteiligung, bildungsferne Milieus und Bildungsbenachteiligung

Die Pädagogik und die Soziologie haben in den letzten Jahren verstärkt hervorgehoben, dass Kinder und Jugendliche höchst unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, wenn es um die Ausstattung ihres Elternhauses geht. Gleichzeitig hat vor allem die Soziologie mit einer ihrer Kernfragestellungen nach sozialer Ungleichheit wichtige Ergebnisse zum Zusammengang zwischen Schulbildung, Bildungsbeteiligung und sozialer Herkunft geliefert und festgestellt, dass es gerade in Deutschland einen besonders ausgeprägten Zusammenhang zwischen formaler Bildung der Eltern, Einkommen der Eltern und der Schulart, die die Kinder besuchen, gibt. Dabei steht fest, dass zu den Voraussetzungen, die Jugendliche mitbringen, nicht nur die finanzielle Ausstattung gehört, sondern dass es um ein komplexes Gefüge aus Handlungskompetenzen, Bildungschancen, eben auch finanziellen Ressourcen, aber auch Einstellungen zu Kultur und Konsum im Allgemeinen geht. Kinder und Jugendliche, deren diesbezügliche Ausstattung eher dürftig erscheint und die deshalb Schwierigkeiten haben, in der Gesellschaft zurechtzukommen, versucht man mit dem Begriff „benachteiligt“ zu beschreiben. Kinder und Jugendliche kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen, haben ganz unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf Ästhetik, Kleidung, Musik, Fernsehen, Lesen oder die Handymarke. Auf der anderen Seite besuchen sie in Deutschland unterschiedliche Schularten, von Hauptschule bis Gymnasium, und haben in Bezug auf ihre Bildungskarriere höchst unterschiedliche persönliche Zugänge und Zugangschancen. Für Kinder und Jugendliche ist es eine zentrale Aufgabe innerhalb ihrer Sozialisation, sich zwischen diesen Chancen, Angeboten und Ausstattungen zu orientieren, ganz besonders für Risikogruppen wie benachteiligte Kinder und Jugendliche. Dabei hat das Handy in den letzten Jahren eine besondere Funktion für Jugendliche im Rahmen von Sozialisation und Bildung bekommen.

Der Begriff „Benachteiligung“ ist in den Sozialwissenschaften kein fest definierter Begriff (Schroeder, 2006, S. 207f). Er dient dazu, in unterschiedlichen Zusammenhängen Schieflagen und vor allem passive soziale Mangel-, Problem- oder Fehllagen zu beschreiben. Aus Sicht der Erziehungswissenschaft hat Petra Korte (2006, S. 26f) vor allem den Aspekt der Passivität hervorgehoben. Sie betont, dass Leistungskindheit als Bevorzugungspraxis das Gegenteil zu Benachteiligung darstellt. Wo es Benachteiligte gibt, muss es auch Strukturen und Menschen geben, die zum Nachteil der Benachteiligten andere bevorzugen. Die Konkurrenz in der Bildung und Konzepte schulischer Exzellenz bedeuten das Streben nach Bevorzugung und bilden mit Benachteiligung die entsprechende Dichotomie. Bildung dient laut Petra Korte der Prävention von Benachteiligung und ist deshalb einziges Mittel gegen Benachteiligung. Es geht ihr um die Stärkung des Einzelnen durch sich selbst und darum, auf der Systemebene Bedingungen zu schaffen, in denen diese Stärkung gelingen kann.

Aus Sicht der Medienpädagogik ist der Begriff der Benachteiligung ähnlich offengehalten. Dies beschreibt Bernward Hoffmann (2006, S. 15) in tv diskurs. Hingegen versteht Horst Niesyto unter „Benachteiligung“, „wenn durch bestimmte Formen des Zugangs, der Aneignung und Vermittlung von Medienkompetenz soziale Gruppen und Schichten tendenziell ausgegrenzt werden“ (Niesyto, 2000, S. 7). Auch in dieser Definition ist der passive Aspekt des Ausgegrenzt-Werdens deutlich erkennbar.

2.2.2.2 Soziale Ungleichheit

Der Begriff der sozialen Benachteiligung innerhalb der Bezugsdisziplinen Soziologie und Pädagogik, insbesondere der Medienpädagogik, bleibt weitgehend undefiniert. Dies wird auch in jüngeren Projekten des Instituts für Film und Fernsehen (JFF) und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) deutlich. In Projekten beider Institutionen geht es zentral um die Förderung sozial benachteiligter Gruppen. Die Frage nach der Zielgruppe, nämlich die Frage, wer genau diese Benachteiligten sind, wird dann jeweils schnell mit Hauptschülern beantwortet (Kutscher u. a., 2009; Wagner, 2008). Für eine präzisere Betrachtung und um eine genauere Personengruppe innerhalb der Gesellschaft zu benennen, bietet die Soziologie an dieser Stelle das Konzept der sozialen Ungleichheit an. Danach sind Menschen in einer Gesellschaft in Bezug auf Güter, Einkommen oder Bildung höher oder niedriger, besser oder schlechter gestellt (Hradil, 1999). Horst Niesyto bezieht sich ebenfalls auf diese zentrale Definition von Stephan Hradil. (Niesyto, 2010, S. 315). Niesyto geht davon aus, „dass soziale Benachteiligung dann vorliegt, wenn bestimmten sozialen Gruppen der Zugang zu gesellschaftlich relevanten Ressourcen, z. B. höheres Einkommen, soziale Sicherheit (Arbeitsplatzsicherheit, Gesundheitsvorsorge), aber auch Bildung, durch Schichtgrenzen und/oder Diskriminierung verwehrt bleibt oder erschwert ist“ (Niesyto, 2007, S. 156). Daraus ergibt sich der für soziale Benachteiligung entscheidende Unterschied, bei dem es um den Zugang zu Ressourcen geht. Zu diesen Ressourcen gehören Medien als Kulturgüter ebenso wie z. B. der Zugang zu Bildung in der objektivierten Form eines qualifizierten Hauptschulabschlusses. Niesyto weist deutlich darauf hin, dass Benachteiligung, ebenso wie soziale Ungleichheit, als „strukturelle Kategorie auf bestimmte Lebenslagen verweist“ (Niesyto, 2010, S. 315) und die Ausgrenzung von „Risikomilieus“ (ebenda) sogar verschärft.

Der Kasseler Soziologe Heinz Bude prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der sozialen Exklusion. Auf der objektiven Ebene werden dabei „Prekaritäten in den Lebensbereichen persönlicher Wohlstand, Erwerbsstatus, Eingebundenheit in soziale Netzwerke, Art und Weise des Institutionenvertrauens und psycho-psychischer [sic] Gesundheitszustand erfasst“ (Bude & Lantermann, 2006, S. 235). Daneben weisen Bude und Lantermann eine subjektive Exklusionsebene aus, bei dieser geht es „um das Empfinden, dass es auf einen in der Gesellschaft nicht mehr ankommt, weshalb man sich aus der Welt der Chancen verstoßen und in eine Welt des Ausschlusses geworfen sieht“ (ebenda).

Hinter der sozialen Benachteiligung, Ungleichheit und Exklusion stehen also Risikogruppen. Im Fall von Kindern und Jugendlichen kommt hinzu, dass sie in Bildungseinrichtungen eingebunden sind, also Schüler sind, in Ausbildungsverhältnissen stecken und gezwungen sind, diese mit einem Zertifikat abzuschließen (Bude, 2008). Es entstehen prekäre Lagen, wenn 8 % der Jugendlichen nicht einmal die Hauptschule qualifiziert abschließen (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 89) und so kaum Chancen auf einen Ausbildungsplatz und damit auf einen finanziell gesicherten Lebensunterhalt haben. Den engen Zusammenhang zwischen der Position der Schüler in der Gesellschaft und Schule, Schulleistungen und Bildungsabschlüssen haben die PISA-Studien zur Schulleistungsmessung der OECD gezeigt (siehe Kapitel ).

2.2.2.3 Digital Divide

Speziell im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit und sozialer Benachteiligung steht der Begriff des Digital Divide, der digitalen Spaltung bzw. der digitalen Wissenskluft, wobei es im Kern um die Frage nach den Zugangsmöglichkeiten zum Internet oder anderen Medien geht. Der Begriff Digital Divide hat internationale und jeweils nationale Betrachtungsweisen und so findet man z. B. die Diskussion um den verhältnismäßig sehr geringen Breitband-Internetzugang in Afrika, der durch den Gebrauch von Handys kompensiert wird (ssu, 2007).

Der Schweizer Mediensoziologe Heinz Bonfadelli fasst in seinem Beitrag im Handbuch Medienpädagogik (Bonfadelli, 2008, S. 272) den Stand der Forschung zur Wissenskluft-Hypothese wie folgt zusammen:

-

Auf der Makroebene, bezogen auf einen Staat, nivellieren sich Wissensklüfte bei größer werdenden sozialen Konflikten.

-

Umgekehrt sind Wissensklüfte umso größer, je pluralistischer ein Sozialsystem ausgeprägt ist.

Für die Mikroebene fasst Bonfadelli psychologische Faktoren zusammen. So können:

-

„motivational das Themeninteresse oder

-

die subjektive Betroffenheit,

-

sozial die Eingebundenheit in Beziehungsnetze oder

-

lokale Partizipation und

-

kognitiv das vorhandene Vorwissen, Fertigkeiten der Informationsverarbeitung und informationsorientierte Mediennutzung“

zum Ausgleich von Wissensklüften beitragen (ebenda). In Bezug auf Medien fasst Bonfadelli zusammen, dass Fernsehen als knowledge-leveler fungiert, insofern es durch seine hohe Verfügbarkeit und durch das vorbeschriebene Programmspektrum für fast alle Menschen ein nachvollziehbares Wissen bereithält und damit Wissensklüfte ausgleichen könne. Ähnliches gelte für Printmedien, „sofern von den statusniedrigen Segmenten überhaupt genutzt“ (ebenda). Für Medienpädagogik und in Bezug auf das Internet fordert Bonfadelli daher, „dem Lesen als basaler Kulturtechnik Priorität einzuräumen“, da es Viellesern eher gelingt, mit differenzierteren, abstrakteren und anspruchsvolleren Wissensformen umzugehen (ebenda). Allgemein fassen Priska Bucher und Heinz Bonfadelli zusammen, dass der digitale Graben sich in bildungs- und schichtspezifischen Unterschieden in der Mediennutzung und -aneignung äußert, die sich „wiederum in sozioökonomischen Kommunikations- und Wissensklüften niederschlagen“ (2007, S. 121).

Der Begriff des Digital Divide stellt im Prinzip die Zusammenführung der sozialen Ungleichheit und der sozialen Benachteiligung mit der Perspektive auf Mediennutzung dar. Für die Förderung von Risikolernern bedeutet dies, ihnen Zugang zur Ressource Internet zu ermöglichen, da sie dies möglicherweise nicht selbst schaffen (Bachmair, 2009a, S. 180), und sie darüber hinaus, Bonfadellis Faktoren der Wissenskluft folgend, bei der Aneignung dieser Medien zu unterstützen.

2.2.2.4 Marginalisierte Gruppen

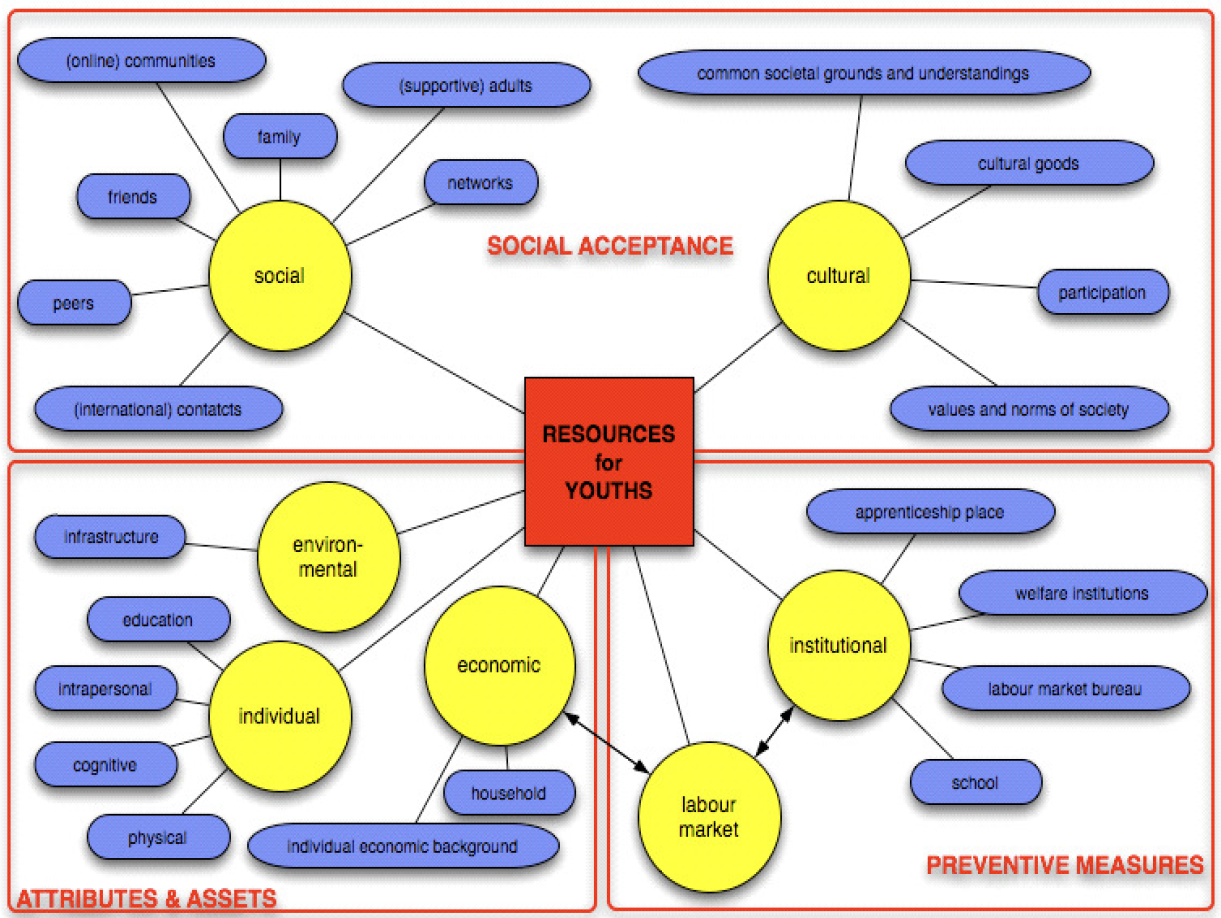

Die Risikolerner, von denen bislang anzunehmen ist, dass sie von sozialer Ungleichheit, sozialer Benachteiligung und digitaler Spaltung betroffen sind, sind wahrscheinlich auch in sogenannten marginalisierten Gruppen zu suchen. So beschreiben u. a. Ilse Marschalek, Elisabeth Unterfrauner und Claudia Magdalena Fabian vom Zentrum für Soziale Innovation in Wien Marginalisierung allgemein als eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur (2009, S. 367). Für ihr Projekt ComeIn (Online Mobile Communities to facilitate the Social Inclusion of Young Marginalised People – EU FP7) sind marginalisierte Jugendliche die Zielgruppe sozialer Inklusion, da diese Jugendlichen von mehrfacher und vielschichtig verwobener Benachteiligungen betroffen sind,daher mit komplexen Hürden umgehen müssen und weniger Ressourcen haben als andere Jugendliche. Das Projekt nimmt speziell Jugendliche in den Fokus, die zwischen 14 und 21 Jahren sind, innerhalb der Schulpflicht sind, aber außerhalb jeglicher schulischer Institutionen, und zudem Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind und sich weder in Schule, Ausbildung oder Anstellung befinden (ebenda). Zur Bestimmung, Eingrenzung und Beschreibung der Zielgruppe haben die Autorinnen folgende sieben konkrete Dimensionen der Marginalisierung zusammengestellt (Unterfrauner & Marschalek, 2009, S. 1):

-

Ökonomische Dimension,

-

Kulturelle Dimension,

-

Soziale Dimension,

-

Räumliche Dimension,

-

Institutionelle Dimension,

-

Dimension Arbeitsmarkt,

-

Dimension individueller Faktoren: intrapersonelle Faktoren, kognitive Faktoren und individuelle Bildung.

Um dieses mehrdimensionale Ressourcenmodell, das im Wesentlichen das Fehlen dieser jeweiligen Ressourcen als Bedürfnisse beschreibt, für die Förderung marginalisierter Jugendlicher nutzbar zu machen, haben die Autoren konkrete Bedürfnisse den Ressourcen, zu denen es Zugang zu schaffen gilt, gleichgesetzt.

Daraus ergibt sich ein konkretes Bild und ein Set an Förderungsmöglichkeiten, wobei die Autoren auf die Wichtigkeit hinweisen, alle aufgezählten Ressourcen gleichermaßen zu betonen.

Abbildung 4: ComeIn – Mehrdimensionales Ressourcenmodell (Unterfrauner & Marschalek, 2009, S. 2)

2.2.2.5 „At-risk learners“: Ausgewählte Ansätze zu Risikolernern im internationalen englischsprachigen Kontext

Jugendliche Risikolerner (engl: at-risk learners), die weder eine Schule besuchen noch in Ausbildung oder in einer Anstellung sind, nennt man in Großbritannien, China, Südkorea und Japan NEET: N ot in E ducation, E mployment or T raining. Nach Angaben des britischen Ministeriums für Kinder, Schule und Familie (dcsf.gov.uk) waren das Ende 2007 fast ein Zehntel der 16- bis 18-Jährigen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat das Ministerium das „NEET strategy and toolkit” -Programm aufgelegt, das jedem 16-jährigen Schulabgänger nach der 11. Klasse bzw. jedem 17-jährigen, der die 12. Klasse nicht erfolgreich beendet, einen Platz in einer Bildungsinstitution garantiert (Department for Children Schools and Families, 2009). In der Folge wurde neben den NEET die Gruppe der „NET – N ot in E ducation or T raining” eingeführt, bei der die arbeitenden und arbeitslosen Jugendlichen fehlen. Seit dem Start des Programms im September 2007 kann man nun einen deutlichen Rückgang der NET beobachten (von 22,3 % in 2007 zu 20,3 %), jedoch ist der Anteil der NEET bei den 16- bis 18-Jährigen um einen halben Prozentpunkt auf über 10 % gestiegen. Der Grund hierfür ist der um zwei Prozentpunkte gestiegene Anteil der Arbeitslosen, 5 insofern bleibt abzuwarten, ob durch das Programm der Anstieg der NEET in Großbritannien zum Erliegen kommt und die Jugendlichen an den für sie eingerichteten Plätzen in den Bildungsinstitutionen die Distanz zur Schule abbauen können und einen auch in Großbritannien so wichtigen Bildungsabschluss erreichen.

Die Autorinnen des Wiener ComeIn-Projekts verwenden mit ihrem Ansatz der marginalisierten Gruppen den gleichen Ansatz zu Risikolernern. Wie bei den NEET stellen sie diejenige Gruppe Jugendlicher in den Mittelpunkt, die ohne Schulabschluss die Pflichtschulzeit absolviert hat und danach in keiner Bildungsinstitution oder Job untergekommen ist.

Für den US-amerikanischen Bereich fasst Barbara E. Baditoi in ihrer Dissertation den Begriff „at-risk learners“ zusammen (Baditoi, 2005, S. 19f). Dabei kann man aus ihrer Zusammenfassung im Wesentlichen drei verschiedene definitorische Linien herauslesen:

-

„At-risk learners“ bzw. Risikolerner sind Schüler, die den Anforderungen der Schule nicht gerecht werden und daran scheitern. Es sind diejenigen Schüler, die desinteressiert sind, den Unterricht stören und sich dem Lernen verweigern bzw. – allgemeiner – ihr eigenes Potenzial nicht ausschöpfen. Dieser Ansatz ist schülerzentriert und legt die Verantwortung für das Scheitern fast vollständig in die Hände der Schüler (ebenda, S. 19).

-

Der zweite Ansatz zu Risikolernern, den Baditoi herausarbeitet, sind Jugendliche, die sich riskant verhalten. Vor allem Jugendarbeiter verwenden demnach den Begriff „at-risk“, um Jugendliche zu beschreiben, die sich in Bezug auf ihre Gesundheit riskant verhalten und Tabak, Alkohol oder Drogen konsumieren sowie mitunter ein erhöhtes Risiko für Geschlechtskrankheiten haben (ebenda, S. 19).

-

Der dritte Ansatz zu Risikolernern macht eher die Schule bzw. Gesellschaft für das Scheitern einiger Jugendlicher verantwortlich. Hierunter fallen zum einen der soziale Status und wahrscheinlich die ethnische Zugehörigkeit. Dieser Ansatz entspricht somit der oben skizzierten sozialen Benachteiligung und Ungleichheit. Die Schule selbst trage aber laut Baditoi ebenfalls die Verantwortung für Risikolerner, indem Erwachsene diese Jugendlichen dem Risiko aussetzten. So erfahren die Risikolerner eine Inkongruenz zwischen ihren Umständen und ihren Bedürfnissen bzw. die mangelnde Fähigkeit oder den mangelnden Willen der Schule, die Kompetenzen der Schüler anzuerkennen und zu fördern (ebenda, S. 19).

Insgesamt ergibt sich daraus ein Konzept der Risikolerner, das zum britischen Ansatz der NEET bzw. zum US-amerikanischen Ansatz der „at-risk learners“ sehr anschlussfähig ist. Dabei stehen die strukturelle und gesellschaftliche Dimension für die Identifikation von Risikolernern für diese Arbeit weiterhin im Vordergrund.

2.2.2.6 Exkurs: Sozio-ökonomische Klassen als Instrument der PISA-Studien, „Benachteiligung“ zu operationalisieren

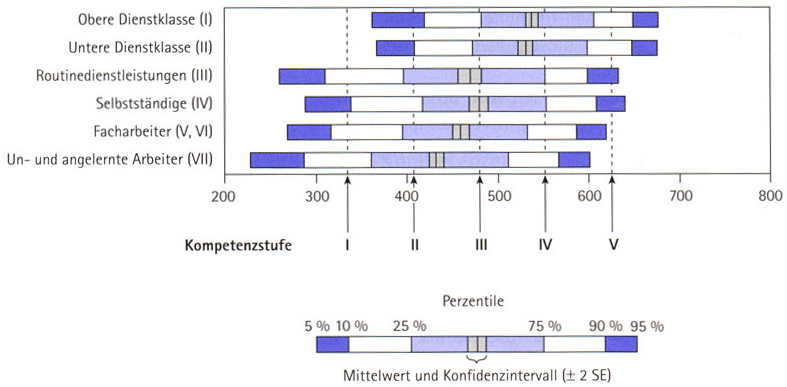

Die PISA-Studien (Programme for International Student Assessment) zur Schulleistungsmessung der OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) verwenden im Wesentlichen zwei unterschiedliche Systeme der Sozialstrukturanalyse, um damit soziale Lagen zu beschreiben und soziale Ungleichheit oder Benachteiligung zu operationalisieren. Die Erhebungswelle 2000 hatte den Schwerpunkt „Leseliteralität“ im Sinne der Fähigkeit, geschriebene und bebilderte, kontinuierliche und diskontinuierliche Texte zu verstehen und zu nutzen, um aktiv an Gesellschaft teilzunehmen. In dieser Studie dienen EGP-Klassen dazu, soziale Schichtung im Sinne von oberer bis unterer sozialer Klasse auf einer vertikalen Achse zu beschreiben. Die EGP-Klassen gehen zurück auf Erikson, Goldthorpe und Portocarero (1979) und beruhen auf einer vertikalen Klassifikation von Berufen. Sie sind absteigend nach sozialem Ansehen von Berufen, Stellung im Beruf, dem Ausmaß der Weisungsbefugnisse und dem zu erwartendem Einkommen geordnet (Artelt, Stanat, Schneider, & Schiefele, 2001, S. 338). Hieraus entsteht eine sechsgliedrige vertikale Skala. An oberste Stelle steht die Obere Dienstklasse mit Akademikern, höheren Beamten sowie Hochschul- und Gymnasiallehrern. An zweiter Stelle ist die Untere Dienstklasse, die durch ein geringeres Ausmaß an „Macht, Verantwortung und Autonomie“ (ebenda, S. 339) als die Obere Dienstklasse gekennzeichnet ist. Die mittleren beiden Dienstklassen sind von „Routinedienstleistungen in Handel und Verwaltung“ (ebenda) und von Selbstständigen und Landwirten geprägt. Die unteren beiden Dienstklassen sind „Facharbeiter und Arbeiter mit Leitungsfunktion“ sowie „Un- und angelernte Arbeiter sowie Landarbeiter“ (ebenda). Hierbei gibt es deutliche Zusammenhänge zwischen der Klassenzugehörigkeit der Eltern und dem eingeschlagenen Bildungsgang sowie der Leseleistung: Je höher die EPG-Klasse, umso höher die Bildungsbeteiligung an Gymnasium bzw. umso niedriger die Beteiligung an Hauptschule. Gleiches gilt für die mittlere Lesekompetenz. Auch hier ist die schlechteste Leseleistung bei Jugendlichen der Klasse der „Un- und angelernten Arbeiter sowie Landarbeiter“. Nach diesem System sind also die Kinder der unteren EGP-Klassen die Gruppe der Risikolerner.

Die Erhebungswellen 2003, mit Schwerpunkt Mathematik und Problemlösen, und 2006, mit Schwerpunkt Naturwissenschaften und zusätzlich motivationalen Orientierungen und Einstellungen gegenüber den Naturwissenschaften, verwendeten das System PISA Index of Economic, Social and Cultural Status (ESCS). Der ESCS ist wie die EGP-Klassen ein skaliertes, vertikales, eindimensionales Achsensystem. Mit dem ESCS wurde versucht, neben der hauptsächlich ökonomischen Ausstattung der Haushalte und dem sozialen Ansehen des Berufes des Haushaltshauptverdieners, wie sie in den EPG-Klassen abgebildet sind, auch kulturelle Ressourcen in den Familien und Haushalten, in denen Jugendliche aufwachsen, abzubilden. Mit Bezug auf das Konzept des kulturellen Kapitals von Pierre Bourdieu (vgl. 1987) verstehen Timo Ehmke und Thilo Siegle unter kulturellen Ressourcen „Kunstwerke oder Literatur (objektiviert)“ (Ehmke & Siegle, 2005, S. 523), den „Besitz von Bildungszertifikaten (institutionalisiert) und von körpergebundenen und sozialisationsbedingten Dispositionen wie Kompetenzen, Wertorientierungen und Einstellungen (inkorporiert)“ (ebenda). Im internationalen Vergleich hat sich hierbei gezeigt, dass es gerade in Deutschland deutliche Zusammenhänge zwischen dem sozioökonomisch-kulturellen Index, den Schulleistungen und dem Bildungsgang, also den Schularten, gibt. Im internationalen Vergleich ist dieser Zusammenhang in Deutschland – nach Bulgarien – am zweitstärksten (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007a, S. 37). Stark begünstigt wird dieser Zusammenhang in Ländern, in denen Schüler früh innerhalb der Sekundarstufe auf unterschiedliche Schularten aufgeteilt werden, wie z. B. in Deutschland (ebenda, S. 8). Die Relevanz von Hauptschule als Risikoschule ist deutlich. Kommen ein niedriger (zumindest) ökonomischer Status und die Schulart Hauptschule zusammen, begünstigt dies Misserfolge in der Bildungskarriere.

2.3 Ausgangspunkt: Risikolerner in den PISA-Studien

Das folgende Kapitel widmet sich den Risikolernern in eher bildungssoziologischer Perspektive. Das Ergebnis der vorangegangenen Kapitel für Risikolerner ist, dass Schulzugehörigkeit und soziale Lage bzw. soziale Ungleichheit eng miteinander verknüpft sind. Mit diesem zentralen Zwischenergebnis ist auch festgelegt, dass „Risikolerner“ weniger als Phänomen einzelner Schüler gesehen werden kann, sondern als gesellschaftliches Phänomen behandelt werden muss. Dementsprechend und ausgehend von den eingangs grob erwähnten Ergebnissen der PISA-Studien erörtert der folgende Abschnitt die Risikogruppen, die die drei PISA-Erhebungen aufgedeckt haben. Dies wird zuvor von allgemeinen Daten zur Bevölkerung und zur Bildungsbeteiligung in Deutschland gerahmt.

2.3.1 Bildungsbeteiligung in Deutschland allgemein

2.3.1.1 Bildungsbeteiligung in Deutschland

Das Statistische Bundesamt verzeichnet für Deutschland im Jahr 2007 eine Gesamtbevölkerung von 82.217.837 Menschen, davon sind 19,4 % jünger als 20 Jahre. 6 In Zahlen sind das etwa 15.950.260 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Allgemeinbildende und berufliche Schulen besuchten im Schuljahr 2007/2008 9.183.811 bzw. im folgenden Schuljahr 9.014.578 Schüler. 7 Der Bildungsbericht 2008 gibt für das Schuljahr 2005/2006 an, dass 7.717.091 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren eine allgemeinbildende oder berufliche Schule besuchten (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 230), davon besuchten ca. 6,6 Mio. allgemeinbildende Schulen. Dieser Wert sank bis zum Jahr 2008/2009 auf ca. 5,8 Mio. Schüler. 8 Die eigene Auswertung des Jahres 2008/2009 ergab für die – für Risikolerner relevante – Hauptschule eine Bildungsbeteiligung von 14 %, wobei angemerkt sei, dass die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine Hauptschulen haben (vgl. ebenda, S. 62). Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind hier die Hauptschüler implizit in den Zahlen der integrierten Gesamtschulen und in den Schularten mit mehreren Bildungsgängen enthalten. Außer für Mecklenburg-Vorpommern gilt dies auch im Fall der Realschulen. Wenngleich die Hauptschule in Bayern und Baden-Württemberg eine hohe Relevanz hat, sind die Schülerzahlen an der Hauptschule in den letzten 20 Jahren stark zurückgegangen (ebenda). Mit Verweis auf die PISA-Studie aus dem Jahr 2000 bemängelt der Bildungsbericht 2008, „dass bundesweit etwa jede fünfte Hauptschule in sehr problematischen Lernkontexten arbeitet, die durch einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Verbindung mit niedrigem sozialen Status der Schüler, häufigen Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen gekennzeichnet sind“ (ebenda, S. 62). Weiterhin berichten die Autoren, dass „sogar 65% der Hauptschulen zu den sogenannten belasteten Schulen“ (ebenda) gehören und dass die Hauptschule in der öffentlichen Diskussion eine „Entwicklung zur ‚Problemschule’“ erlebe (ebenda).

Abbildung 5: Bildungsbeteiligung Jugendlicher an allgemeinbildenden Schulen 2008/2009 nach Geschlecht (eigene Auswertung)

Abbildung 5: Bildungsbeteiligung Jugendlicher an allgemeinbildenden Schulen 2008/2009 nach Geschlecht (eigene Auswertung)

Die Verteilung der Geschlechter nach Schularten im Jahr 2008/2009 offenbart eine recht deutliche Mehrheit der Jungen an den Hauptschulen, wohingegen die Jungen an den Gymnasien in der Minderheit sind. Besonders stark fällt der Geschlechterunterschied an den Sonderschulen aus, wo fast zwei Drittel der Schüler Jungen sind.

2.3.1.2 Wiederholer und Schulwechsler als Risikolerner

Zum Feld der Risikolerner bzw. zum Feld derjenigen, die vom Risiko betroffen sind, aus dem Schulsystem zu fallen, sind sicherlich Schüler hinzuzuzählen, die Jahrgänge wiederholen müssen bzw. die Schulart wechseln müssen. Hierzu berichtet der Bildungsbericht 2008, dass im Schuljahr 2006/2007 mit etwa 234.000 SchülerInnen 2,7 % aller Schüler von der Grundschule bis zum Sekundarbereich II eine Jahrgangsstufe wiederholten (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2008, S. 69). Im innerdeutschen Ländervergleich hat Bayern mit 3,8 % aller Schüler und in Bezug auf die Sekundarstufe I (5. bis 10. Klasse) mit sogar fast 6 % aller Schüler die höchste Quote an Klassenwiederholungen (ebenda). Das bedeutet, dass in Bayern pro Schulklasse ein bis zwei Schüler pro Jahr durchfallen, weil sie das Klassenziel nicht erreichen. Das bedeutet auch, dass in jeder Klasse etwa ein bis zwei Wiederholer sitzen.

Für den genaueren Blick auf die Schularten weist der Bildungsbericht darauf hin, „dass ein Teil der wiederholenden Schülerinnen und Schüler die Schulart wechselt und damit als Wiederholer an der aufnehmenden Schulart geführt wird.Die Realschulen weisen daher mit über 5 % die höchsten Wiederholerquoten auf“ (ebenda, S. 70).

In Bezug auf Geschlechter gibt der Bildungsbericht 2008 deutlich an, dass Jungen nach der Grundschule häufiger als Mädchen einmal oder mehrmals eine Jahrgangsstufe wiederholen. Dieses Gefälle ist im Vergleich zu 1995/1996 gleich geblieben (ebenda).

Als Fazit kann man hieraus für Risikolerner festhalten, dass es, abgesehen vom regionalen Unterschied, nur die Jungen gibt, die als Wiederholer auffällig sind. Der Bildungsbericht 2008 macht ansonsten keine Angaben, die sozialstrukturanalytisch verwertbar sind.

Im Bildungsbericht 2006 finden sich genauere Informationen bezüglich Schulwechsel bzw. „Auf- und Abwärtsmobilität“ im Sekundarbereich I (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2006, S. 51f).

Abbildung 6: Auf- und Abwärtsmobilität in West- und Ostdeutschland für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 (2004/05, in % aller Wechsel (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2006, S. 52)

Abbildung 6: Auf- und Abwärtsmobilität in West- und Ostdeutschland für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 (2004/05, in % aller Wechsel (Autorengruppe „Bildungsberichterstattung“, 2006, S. 52)

Die Grafik macht deutlich, dass es in den alten Bundesländern eine hohe Zahl an Schülern gibt, die vom Gymnasium in die Realschule bzw. von der Realschule in die Hauptschule wechseln. Dem gegenüber steht eine vergleichsweise geringe Zahl an Schülern, die in den alten Bundesländern den Aufstieg von der Haupt- in die Realschule schaffen. In Zahlen bedeutet das, dass auf 11 Schüler, die vom Gymnasium in die Realschule absteigen, lediglich ein Schüler oder eine Schülerin kommt, der bzw. die den umgekehrten Aufstieg schafft.